遺言書の作成

◆遺言書がある場合には、法定相続分に関係なく遺言書通りに遺産分割する

◆遺言書の作成は、相続トラブルを防ぐ一番の対策

◆但し、遺留分を犯している場合には、相続人は遺留分の請求を行うことができる

◆子の認知

◆遺言執行者の指定

◆遺贈

◆後見人・後見監督人の指定

◆相続人の廃除(相続権を失わせる)

◆相続分の指定

◆遺産分割方法の指定

◆遺産分割の禁止(5年間禁止可)

◆相続人相互の担保責任の指定

◆遺贈に関する遺留分減殺方法の指定

遺言書に書けること

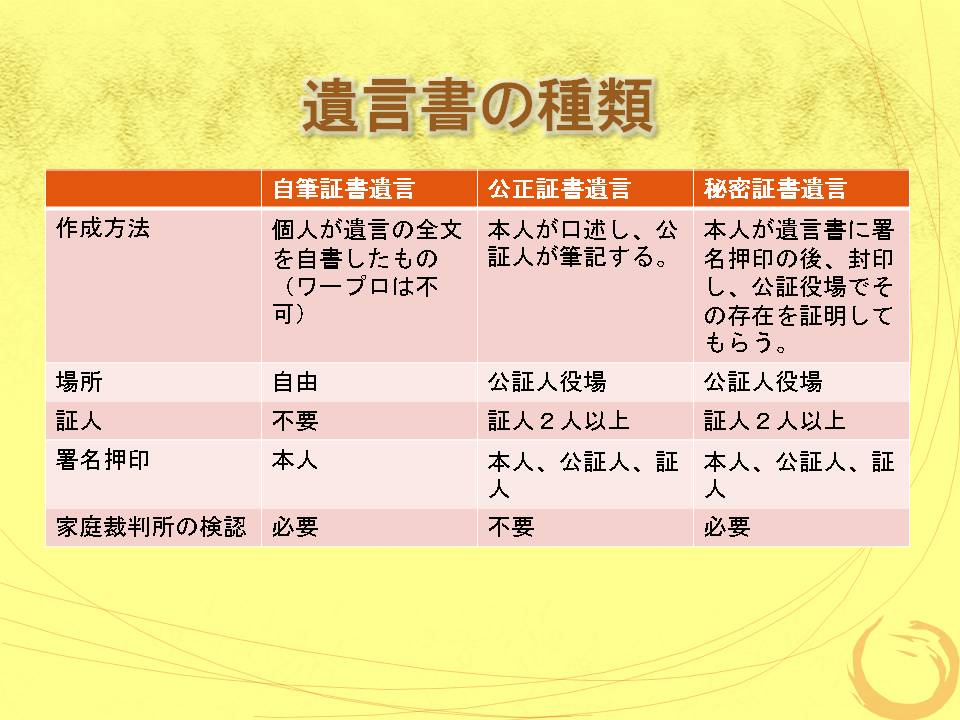

遺言書の種類

遺言書に関する改訂

・自筆遺言書の方式緩和(平成31年1月13日施行)

自筆でない財産目録を添付して自筆遺言書を作成できるようになる。

・法務局における自筆遺言書の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

遺言書の作成が特に必要なケース

(1)妻(夫)の将来が心配な方

配偶者の『住むための家』と『まとまった生活資金』は必ず準備が必要

(2)賃貸物件(駐車場)をもっている方

遺産分割が調うまでの間の家賃収入等は、相続人が法定相続分で取得することになる。(各人が確定申告も必要)

(3)自社株式をもっている方

遺産分割が調わないと、事業承継がスムーズに進まなくなる。

(4)同居している子どもがいる方

別居している子どもから、その同居していた自宅の売却を迫られるケースが増加している。

(5)社会貢献をしたい方

遺言によって寄付することも可能である。

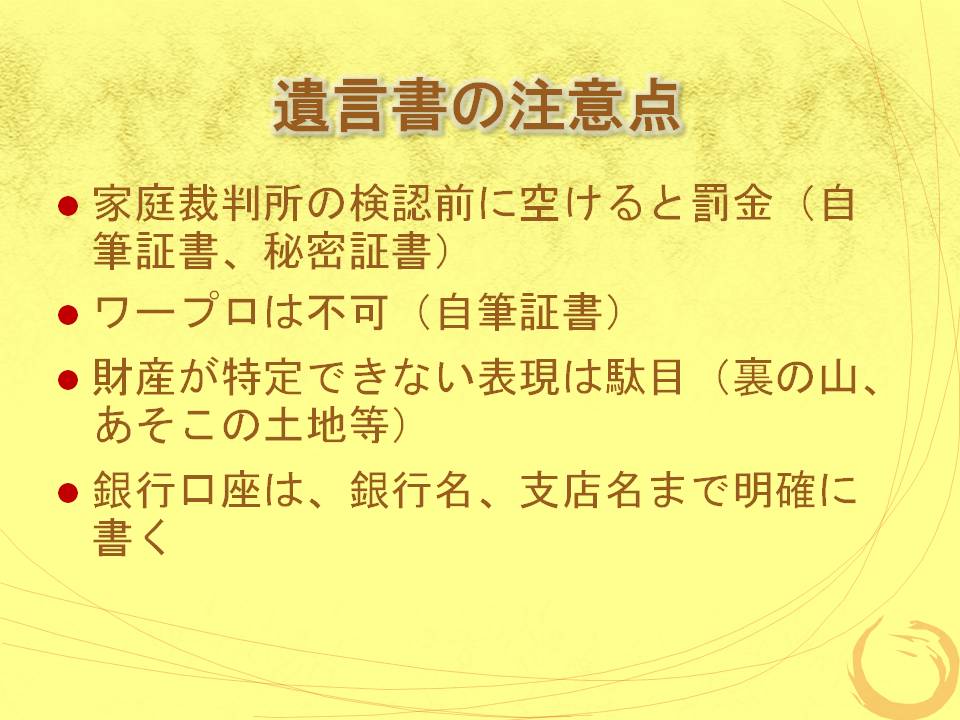

遺言書の注意点

◆家庭裁判所の検認前に空けると罰金(自筆証書、秘密証書)

◆ワープロは不可(自筆証書)

◆財産が特定できない表現は駄目(裏の山、あそこの土地等)

◆銀行口座は、銀行名、支店名まで明確に書く

遺言書の文面の注意点

◆裁判を起こされたくなければ、遺留分は確保しておいた方がよい。

◆資産と負債がペアになっている場合(アパートを建てた時の借入金等)は、負債の帰属も書いておいた方が、面倒にならない。(書かないと法定相続になってしまう。)

◆記載していない資産の扱いについても記載する。

◆遺言執行者を書いた方がよい。

◆弁護士、司法書士は、相続に詳しい人に依頼する。

◆夫婦どちらが先かによって、遺言内容が変えた方がよい場合が多いので、遺言が適用される条件も書く。

◆日付を入れ、署名捺印をする。

◆訂正は、正式な方法で行う。(二重線を引き、**文字削除、**文字追加 訂正印を押す)

遺言書の文面例

第 1 条 遺 言 者 は 、 遺 言 者 が 所 有 す る 次 の 不 動 産 を 遺 言 者 の 配偶者で あ る ****( 昭 和××年×月×日 生 )に 相 続 さ せ る 。ただし、遺言者の死亡時において、配偶者である****が死亡している場合には、遺言者の長男である****(昭 和××年×月×日 生 )に相続させる。